【はじめに】

なぜ、あるチームは勝ち続け、あるチームは勝てないのか。この複雑な課題に対し、指導者の多くは過去の経験とデータのどちらに頼るべきか苦慮しているのではないだろうか。長年の経験から来る直感と、膨大なデータから導き出される傾向をどのように統合するかが、常勝軍団を築く秘密なのだ。経験だけでは主観が混入しがちで、データだけでは人間性が欠けがちだ。しかし、両者をバランスよく活かす真の強者は、そのギャップを埋められる才覚を持つ。この記事では、過去と現在、個人と集団、感覚と理性を調和させる独特の戦略を紹介する。あなたのチームを次の段階へ導く切り札となれば幸いである。

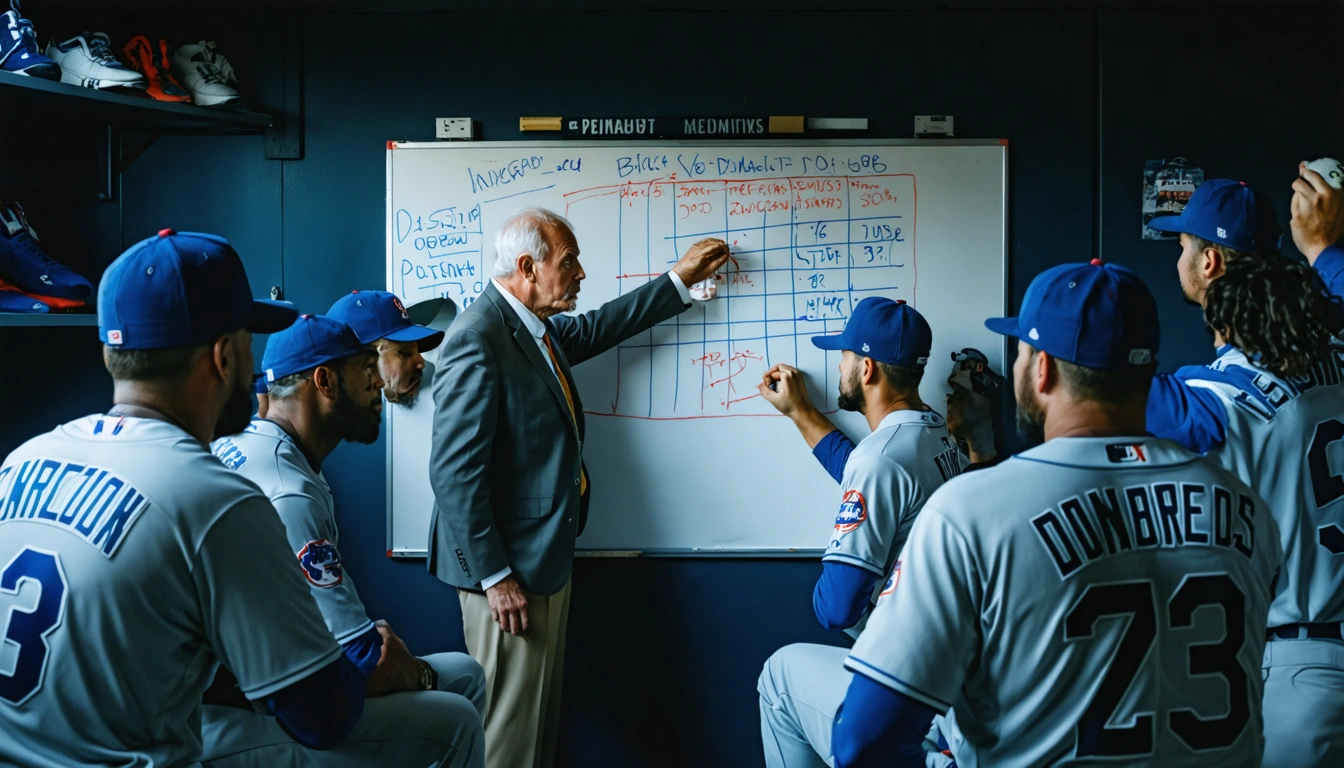

勝利の方程式を導き出すには、まずデータという客観的な事実を戦略の土台とすることが不可欠だ。データは我々が持つ経験則や先入観というフィルターを取り除き、新たな可能性を提示してくれる。例えば、ある左投手に対するチーム全体の打率が低い場合、経験則だけでは右打者起用となるかもしれない。しかし、データを深く分析すると、特定の右打者がその投手の決め球であるスライダーを全く打てず、ある左打者が同じ球種を高確率で芯に当てている、という事実が浮かび上がる。この1つのデータが従来の見方を覆し、起用の幅を広げるのだ。対戦相手の投球傾向、打者のコース別打率、守備位置ごとの打球割合などの客観的数値を分析することで、戦術の選択肢は無限に広がる。これはもはや勘や思いつきではなく、根拠に基づいた意思決定で、チーム全体で戦術を共有する上での共通言語ともなる。

しかし、データはあくまで過去の傾向を示すに過ぎません。指導者の経験と洞察力が、選手一人一人の当日の調子や心理状態、試合の流れといったニュアンスを捉える上で不可欠です。例えば、データ上は完璧な場面であっても、監督は微妙な表情の変化から状況の変化を読み取り、強攻策に切り替える判断を下すことがあります。大舞台でのプレッシャーを楽しむ選手の闘争心や、逆境でさらに燃え上がる個性は、数字では決して把握できません。指導者の経験と洞察力から導き出される選択肢の中から、指導者の眼力が最後の決断を下すのです。データを戦略の基盤としながら、勝負どころでは人の視点を活かす。このハイブリッドなアプローチこそが、現代野球における勝利を探求するポイントではないかと考えられます。ですから、指導者はデータと経験という視点を両方持ち合わせ、チームを導かなければなりません。

このサイトはデータ分析を専門とするスタートアップ企業の代表的な例として、Data Stadiumの紹介ページが参照できるURLです。

【勝利の探求はここから始まる:常勝軍団を築く采配術の神髄】

グラウンドからチームを見下ろす監督の采配は、単なる戦術の選択以上の意味を持ちます。選手一人一人の心理を読み取り、流れを作り出す一手一手が、勝利へと導く要因なのです。勝利履歴だけを見れば、数字の応酬に過ぎないように思えるでしょう。しかしながら、その裏には人間ドラマと複雑な算段が詰まっています。常勝軍団を導く指揮官の采配術の本質を、3つの視点から明らかにします。

1つ目は、選手個々の能力と心理状態を正しく認識し、個別のコミュニケーションを通じて信頼と自信を醸成していくことです。緊張する若手投手には結果はチームが引き受けるから、君は自然体で投げ切れと伝えることで、力みから解放していきます。また不振に陥る4番打者には相手バッテリーを揺るがす君こそがチームの切り札だと伝えることで、自信を取り戻していきます。このように、個々の選手の性格と状況を正しく把握した上で、具体的で心に響くメッセージを送るコミュニケーションが、選手一人一人の真価を引き出す秘訣なのです。

2つ目は、試合の流れを自チームに引き寄せる闘志である。劣勢になっても常識にとらわれず、相手の意表を突く大胆な采配で勝負を覆す見識は、真の勝負師の資質を示す。終盤の1点ビハインドの場面であえて強攻策を仕掛け、それが成功したなら一気に同点以上のチャンスを得られる。これはデータと直感を駆使し、守備陣形や投手の心理を正しく読んだ采配なのである。

3つ目は、チームの長期的な成長を支えるリーダーシップです。目先の結果だけで判断し、一人を責めるのではなく、チームとしての成長を目指さなければなりません。優れたリーダーは選手一人ひとりの努力を認め、失敗から学ぶ姿勢を大切にします。勝利よりもプロセスを重んじ、困難な時でも諦めることなくチームの潜在能力を引き出します。その姿勢こそが、チームを強く成長させ、継続的な成功を支えるDNAなのです。

参照サイト

【勝利を科学するデータ戦略:終わらない探求を支える情報分析術】

現代野球において、偶然から必然へと勝利の側面を変える鍵は、データ戦略にあります。もはや感覚や経験だけではなく、膨大なデータをいかにして勝利につながる情報源として昇華させるかが、チームの未来を分けるのです。データをただ集めるだけでは意味がないのです。成功への近道は、データを正しく分析し、具体的なアクションプランに落とし込む能力にあるのです。本稿では、勝利を手にするためのデータ分析の実践方法と具体例を解説します。

まず見直すべきは、評価の視点です。選手の成績だけでなく、そこに至るプロセスを重視するべきです。打率や防御率といった数字以上に、各プレーでの具体的な動きとその質を分析する必要があります。例えば、打率は低いが打球速度が高い選手や、ボテボテの安打ではなく強打を放つ投手は、今後の可能性を秘めていると考えられるでしょう。表面的な成績だけではなく、試合の質と選手の実力を正しく判断するためには、各プレーのデータ分析が不可欠です。勝利と敗北の分岐点となる重要な局面でのプロセスを分析することで、チーム戦略の改善につながるでしょう。

次は相手チームの詳細な分析です。ここでは注視すべきポイントを絞り込む必要があります。見明けた試合観戦では対策は見えてこないでしょう。

投手分析ではカウント別の球種割合が重要です。例えばあるエースは無走者場面では7割が初球カーブだとデータがあれば打者はその一球を狙えます。加えて2ストライクからの決め球、クイックタイミング、牽制癖も分析対象です。

打者分析ではコース別打率と長打率を見ます。アウトコース低め変化球とインコース速球では大きく異なる傾向があれば弱点が見えます。加えて初球選択率や基本スタンスも把握しバッテリーは有利な配球が組めます。こうした細分データ解析こそ相手の思考を読み主導権を握る指針なのです。

蓄積されたデータは、過去を照らす照明であると同時に、未来を予測する水晶玉にもなります。データ分析の最終目的は、次の一手を予測し、先手を打つための戦略を立案することです。

ここでは陥りがちな誤りは、漠然とした指示です。ある投手は左打者に弱いからと言って、単に左の代打を送るだけでは分かりにくいでしょう。データに基づいた戦略とは、もっと具体的な指示が必要不可不可です。

改善例はこれです。ある投手は左打者に対し、二振に追い込むと8割超の確率で外角低めにスライダーを投げてくるのです。しかし、そのボールの制球が甘く、ストライク率は50%なのです。だから、二振まではそのスライダーを見逃し、甘く入った失投だけを狙って打て、と指示すべきでしょう。

ここまで具体的に指示すれば、選手にとってデータは初めて実用的な武器となります。過去のデータから相手の動きを読み解き、成功率の高い選択肢を導き出せるのです。この無限の勝利の探求が、チームを常勝軍団に押し上げるのです。データを活用し、偶然の勝利を必然の戦略に変えていきましょう。

以下は日本野球機構の公式サイトに掲載されている2024年シーズンの選手動向と成績データへの参照URLです。

【采配とデータの融合:勝利を探求し続ける組織文化の創り方】

これまで指揮官の采配とデータ指向の両面から組織の強みを説明してきました。今回は、この2つの力をどのように組み合わせ、相乗効果を生むことができるのかにフォーカスします。ポイントは3つで、これを通じて持続的な勝利を得られる組織文化を提案します。

1つ目のポイントは、データと現場の見立ては同格であるという認識です。客観的なデータ analys は重要な参考となりますが、試合の流れや個々のプレーヤーの状態は数値で表せない要素も含みます。その場の雰囲気を読み取れるコーチングスタッフの判断が重要となります。例えば、データからは外角直球が弱点とされる打者に対しても、その日の投手の調子や気迫を見極め、意図的に内角変化球で勝負を挑むのでしょう。このような現場根拠のある判断こそが、経験ある采配の妙なのです。責任の所在が曖昧になれば組織として混乱を招きかねません。

データは意思決定を支援する最良の参照材料である一方、その情報をどう活用するかは監督の見識が問われるのだと思います。

2つ目は、トライアンドエラーを許容し、組織の学習とする心理的安全を確保することです。新戦術や選手起用をデータに基づいて試行すれば必ずしも成功が保証されるわけではありません。むしろ、斬新なアイデアほど失敗のリスクは高まります。重要なのは、結果だけでなくプロセスも評価する文化を定着させることです。例えば、送りバントの機会で、分析データから強攻策を選んだが結果として好機を逸す、というケースが考えられます。その時は、選手やコーチを責めるのではなく、どうしてその判断に至ったのか、次回は何を学べるかをチーム全体で冷静に分析する、という姿勢が求められるでしょう。昨年のMLBでは、3割近い球団がこのようなチャレンジ精神を推奨し、失敗から学ぶ文化を重視していました。

一度の失敗で進歩を止めるようでは、未来は開かれません。

試行錯誤を奨励し、失敗を許容する土壌こそが、常識覚知を覆すアイデアを生み出すために必要なのです。

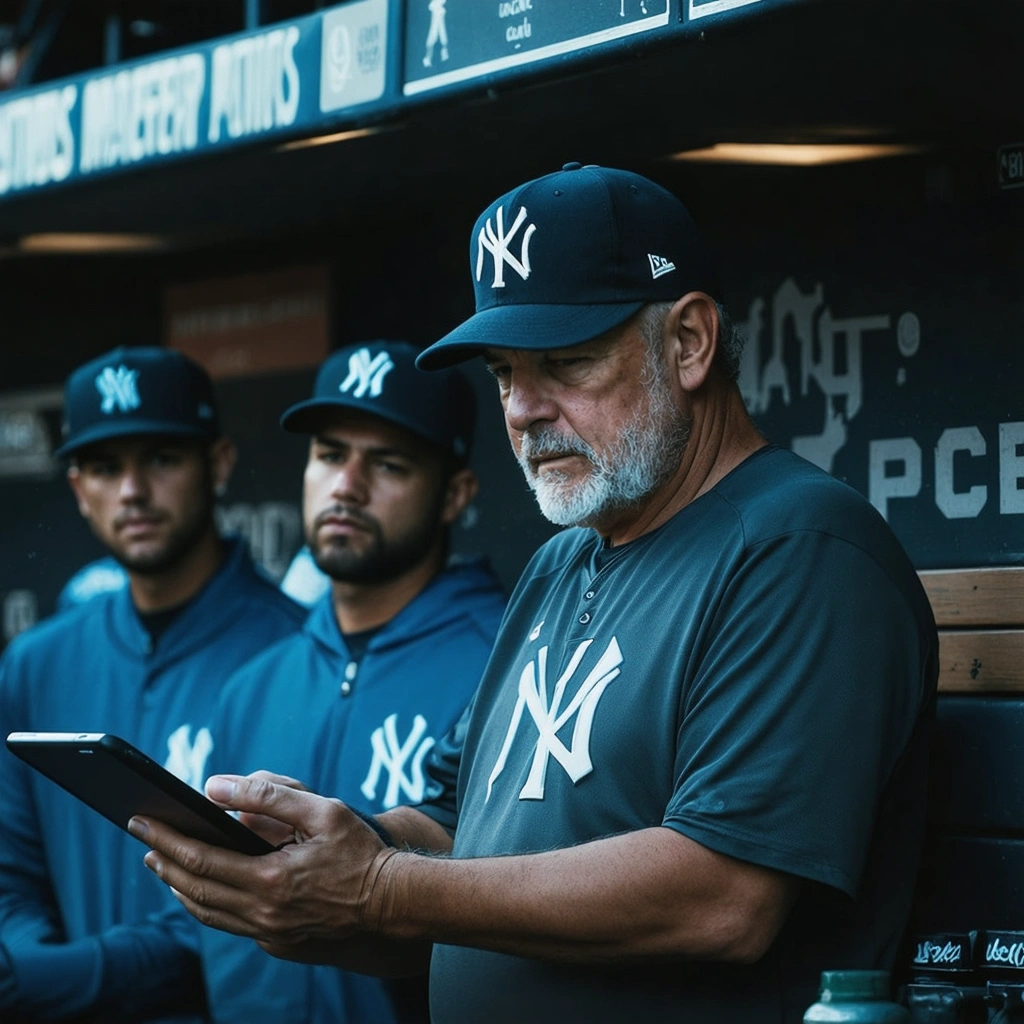

第3の重要なポイントは、個々の選手が自身の当事者意識を持つための情報共有インフラの構築です。監督や一部のコーチだけがデータを独占する団体では、選手は指示を待つ存在になりがちです。しかし、タブレットなどを通じて、自身のパフォーマンス数値や対戦相手のデータをいつでも確認できる環境があれば、状況は変わります。若手投手とベテラン捕手が配球を練り上げる際、共有データを見ながら議論することで、経験則と客観データを融合した、質の高い戦略が生まれると思います。選手が自ら考え、プレーの意図を理解することで、グランド上の判断力は格段に向上します。

この勝利への探求という主体性こそが、チームを単なる個集合から真の組織へと昇華させるのです。

采配とデータの融合は、単なる手法の導入で終わることはありません。データを的確に活用することで、選手一人一人が主体的に考える文化が根付き、挑戦的な失敗から学ぶ姿勢が醸成されます。

この3つの要素が整ったとき、初めてチームは持続可能な強さを手に入れられるのだと思います。

【おわりに】

常勝軍団を築くための3本柱は、1試合の流れに最適な判断を下す采配力、2膨大なデータから有利な情報を見出す分析力、3選手とスタッフの力を最大限発揮できるチーム文化です。采配は監督1人の経験に頼るのではなく、データ解析に基づくほうが正確性が上がります。しかし戦略だけでは不十分で、選手が同じ目標意識を持てる団結力のあるチームとして機能しなければ、思惑どおりには行きません。これら3つの要素が機能的に組み合わされば、チームは定期的な強さを保てると考えられます。

ただし、本稿を通じて最も強調したいのは、これらの手法が単に勝利という結果を得るための手段ではないという事実です。我々は、一度や二度の勝利に満足するために野球をしているのではありません。真の目的は、勝利そのものではなく、常に高みを目指しながら学び成長を重ねる過程自体にあると考える姿勢が重要なのです。過去の栄光に甘んじるチームは、必ず時代と共に取り残されてしまいます。歴史に名前を刻んだ名将たちが偉大だった理由は、誰よりも自身の采配を疑い続け、新たな戦術と育成法の模索に邁進し続けたからです。この姿勢こそがチームに革新をもたらし、時代に適応できる強靭な組織へと成長させる唯一の道なのです。選手一人ひとりがこの考え方を自分の中に取り入れ、個人の成長をチーム全体の勝利に繋げようと努力すれば、そのチームの可能性は想像を絶するレベルに達するでしょう。

では、この学びを明日からの実践にどのように活かせば良いのでしょうか。その第一歩は、決して困難なことではありません。今すぐ、チームの現状分析から出発しましょう。我々の長所は何か、反面の弱点は何かを見定めましょう。分析データは真に戦略決定に役立っているのでしょうか。指導層の意図は、一兵卒に至るまで正確かつ熱意を持って伝えられているのでしょうか。

まずはチームの得点パターンや失点シーンを徹底的に分析することから始めましょう。過去の映像から新たな戦術を見出したり、守備が不安定だった部分を改善するアイデアが出てくるかもしれません。この繰り返しの見直しが、勝利への鍵となるでしょう。今日学んだことは覚えておき、チーム改善に生かしていきましょう。小さな一歩から大きな飛躍が始まります。私は必ずやあなたのチームをトップチームに導くことができると確信しています。